バーは雑居ビルにあった

京都に住んでいた時、たまに立ち寄るバーがあった。

バーは木屋町(きやまち)通りにあった。木屋町は、地元民が通う繁華街だが、風情もある。脇にはかつて運河として使われた高瀬川がちょろちょろと流れ、春には桜並木が満開になる。

「Rum&Whisky」は、雑居ビルの4階にあった。

その名のとおり、ラムとウィスキーの専門店である。通うたびにボトルの種類が増えた。増えすぎて行き場を失ったボトルが、徐々にカウンターを侵食し始め、客が飲むスペースが徐々に減る有様だった。

京都の夏は熱く、冬は寒い。

京都の夏は熱く、冬は寒い。

暑い日はモヒートがいい。荒くつぶしたミントの葉、しぼったライム、ラム、砕いた氷。清涼な風が火照った体を冷やしてくれる。

寒い日にはホット・バタード・ラム・カウだ。バター、ミルク、ラム。熱々で、コクのある甘さとラムの香り。凍りかけた体をじんわりと暖めてくれる。

しかし、最も心に残るのは「PERE LABAT(ペールラバ)」だ。

バーテンは雑誌を差し出した

最初に飲んだのは、たしかバーテンダーとの会話がきっかけだった。経緯の詳細は覚えていない。おすすめのラムはないか。酔っ払い客のありがちな質問に、一人きりでシェイカーを振る、人一倍勉強家の店主が答えた。

「雨水でできたラムがあります」

何それ。バーテンはカウンターに雑誌を差し出した。

たしか葉巻の雑誌だった。葉巻と酒は相性がいいのか、スピリッツに関する記事も載っていた。

窓の外には鴨川と京都の静かな夜の街並み。暗い店内にわずかに灯る蝋燭を手元に引き寄せ、文字を必死に追いかける。

ーーカリブ海にグアドループという島嶼群がある。その内の1つ、マリー・ガラント島に、ラムを作るポアソン蒸溜所を訪ねた。

とても小さな蒸溜所で、建物や設備も古びている。蒸留されたラムはアルコール度数が高すぎるので加水されるが、目の前で行われた加水の方法に目を疑った。

蒸溜所の横に、水の溜まったタンクがある。申し訳程度のふたをとると、ホースを突っ込んで、蒸留されたラムに加水を始めたのだ。

「その水は?」

「雨水だよ」

こともなげに答えた。水には落ち葉などが浮かび、特に濾過などしている様子もなかったーー

質素なボトルがあった

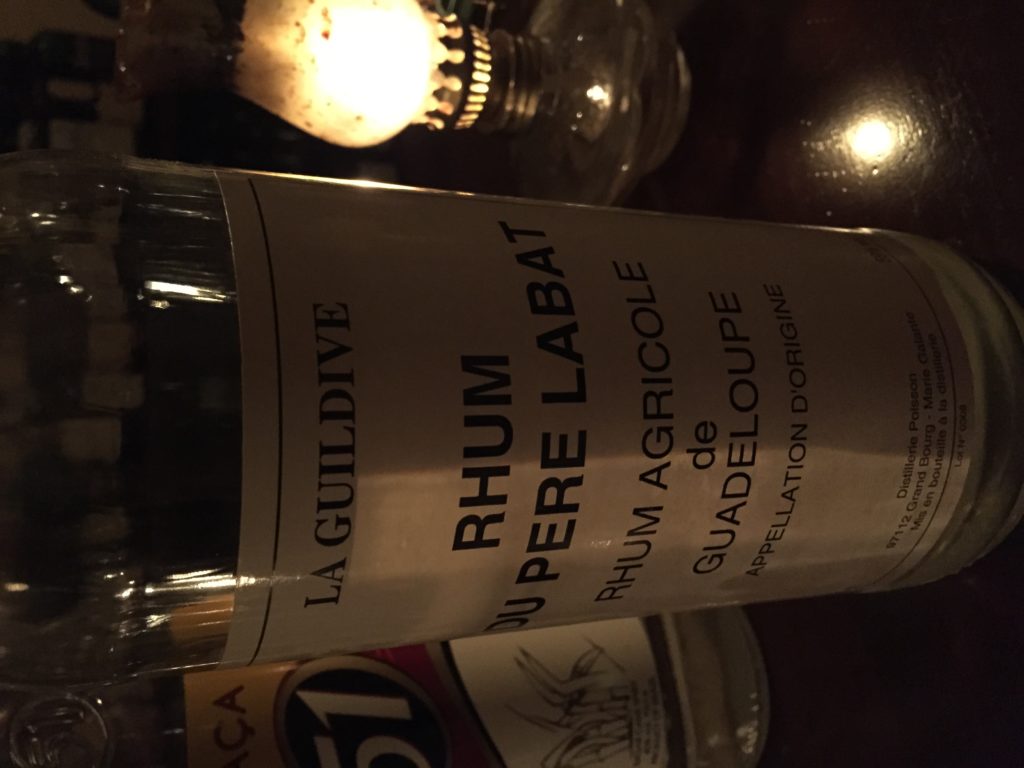

目をあげると白いラベルに黒文字の質素なボトルがあった。

「RHUM DU PERE LABAT」

これがあの島の雨水で作られたラムか。

遠いカリブの島で作られた酒を、今ここで味わえるのが、なんだかとても贅沢に感じた。

「…雨水の味だ…」

一口飲み、バーテンに言った。思わず笑みがこぼれた。

むろん雨水の味はしない。しかし、その話にうなづけるほど、野趣あふれる、洗練されていない、とても強い味がした。

強い味の主役は、旨味だった。洋酒には似つかわしくない、豊富な旨味を感じたのだ。

ラムはサトウキビで作る。

「島で潮風を受けているからかも知れませんね」

青空の下、風に揺らぐトウキビ畑の絵が浮かぶ。島の豊かな自然の味、潮風に豊富に含まれたミネラルの味が、たしかに透明な液体に凝縮されていると感じた。

以来、たまに店を訪れると「雨水のやつ」を頼み、ちびちび舐めながら葉巻の雑誌を読み返すのがならいになった。

ただ最近、ボトルの残りはとうとう無くなった。また「ポアソン蒸溜所は大手に買い取られた」とバーテンに聞いた。

恐らく雨水で作ったラムを飲むことはもう無いのだろう。

島の青空とタンクの雨水に浮かぶ落ち葉を夢想しながら、ボトルの底に半端に残った、一杯に満たないペールラバーの残りを氷に溶かしながら、いつまでもちびちびと舐め続けた。

雨水のラムは無くなった。でも時折、思い返しては、記憶の中で舐め続けられることも知っている。

コメント